中醫淺談

我本人是西醫,但我對於中醫完全不抗拒,因為我認為中醫流傳了五千,一定有它的作用,但因為它的基本理論如經絡、穴位等暫時未能完全得到科學化地證實存在,另外以前中醫師的資格未有規範,所以良莠不齊,使人們尤其是西方人士對它抱有懷疑。現在中大、浸會和港大都有中醫學院,中醫亦都需要領牌,而隨著科學進步,量子物理學及低頻微能量的應用,以及遠紅外線的檢驗和測試,對於經絡穴位 存在漸漸得到證實,西方稱之為能量醫學。所以普通市民對中醫的信心便開始加強。 我尤其是對於中醫的食補療方法 、經絡、穴位、針灸、氣功等特別有興趣 。

我與中醫的接觸有限,有一次因為彈弓手看了骨科醫生也沒有什麼好轉,所以找同一層大廈的郭中醫師幫手,他用通上電流針灸方法幫我醫治,果然有效。另外我以前在伊利沙伯醫院接受專科訓練時認識的舊同事何醫生,她放棄了X光診斷專科訓練,改在香港大學兼讀課程修習中醫,然後在上海實習 並 取得正式中醫牌照,現在中環執業。所以她又是中醫又是西醫。她和我分享了一個過案,病人是四期肺癌,因為有肺積水而令到呼吸困難 ,她用中醫的理論幫他醫治,結果 服食中藥後,肺積水消失, 紓緩了病人的症狀。我另一個在同一大廈執業的西醫朋友,他也進修了中醫學幾年並將其理論間接地應用在他的病人身,效果也很理想。我亦都經他介紹用胖大海沖水來舒緩我的喉嚨痛。(胖大海又名安南子、大海子、大洞果),因遇水膨大成海綿狀幾乎充盈了整個杯子而得名。此藥物首載於《本草綱目拾遺》,俗稱“大發”。對於感冒,用聲過度等引起的喉嚨腫痛、急性扁桃腺發炎等咽喉部疾病,飲胖大海茶有一定的輔助療效)

我也學過少林佛門九宮掌及少林疏通經絡拍打祛病功,每朝早上我都會拍打自己的穴位,鍛練氣功站樁,又會做叩齒、 手指梳頭、轉動眼珠、轉動舌頭及拉耳朵等健身動作。 我覺得中醫裏面的食療與氣功對於預防疾病有一定的作用,所以寫了少少筆記和大家分享。

中醫的治理中心為四診八綱,辨證論治。中醫以陰陽五行作為理論基礎,通過「望、聞、問、切」四診合參的方法,探求病因、病性、病位、分析病機及人體內五臟六腑、經絡關節、氣血津液的變化、判斷邪正消長。

八綱辨證中的「八綱」是從具體事物中抽象出來的概念,用八綱辨別歸納證候,是分析疾病共性的辨證方法,是八綱概念在中醫學中應用的一個方面。八綱指表、里、寒、熱、虛、實、陰、陽八個辨證的綱領。其中,陰陽是總綱,它可以概括其他六綱,即陰證包括里、虛、寒證,陽證包括表、實、熱證。 八綱中:表裏,觀察病位;寒熱,觀察病性;陰陽,觀察病類。

八綱辨證是辨證的基礎,在診斷疾病的過程中,有執簡馭繁、提綱挈領的作用,適用於臨床各科、各種疾病的辨證,而其他辨證分類方法則是八綱辨證的具體深化。

得出病名,歸納出證型,以「辨證論治」的原則,制定「汗、吐、下、和、溫、清、補、消」等治法。中醫的治療方法是利用通經絡、平衡陰陽、補虛祛實。使用中藥、針灸、推拿、按摩、拔罐、刮痧、氣功、食療、音療等多種治療手段,使人體達到陰陽調和而康復。其獨特之處,在於「天人合一」的整體觀及「辨證論治」。上乘中醫為治未病,即西醫所謂預防,注重食補。

中醫歷史

中國傳統醫學的最早文字資料可見於甲骨文。甲骨文是刻在龜甲獸骨上的文字。可以反映殷代武丁時期的許多醫學知識和醫學活動。《山海經》中記有十巫採藥的故事。

一般認為《黃帝內經》成書於戰國後期,《黃帝內經》共十八卷,分《黃帝內經素問》(簡稱素問)與《黃帝內經靈樞》(簡稱靈樞)兩部作品,《靈樞》詳細記載了針灸。針灸治療行之久遠,在文字尚未發明之前,砭石被最早用於醫療,一直延續到戰國時期才逐漸被金屬針取代。《山海經》中記載了38種疾病,其中以病名來命名有23種,以症狀命名的有12種。《五十二病方》所提的病名更高達103個。這時期著名醫生有醫和、醫緩、扁鵲等人。

秦越人著《難經》,全書共有八十一難。對脈法、經絡流注、營衛三焦、氣血盛衰、臟腑諸病、經穴等方面作了比較深入的解釋,豐富了《黃帝內經》的學術理論。因其闡述《黃帝內經》的有關疑難問題,故名《難經》。並對三焦、命門學說、奇經八脈理論等多有創見。

《漢書·藝文志》中,將醫家分為「醫經」、「經方」、「神仙」、「房中」四大流派。張仲景著有《傷寒雜病論》,後檢整理為《傷寒論》、《金匱要略》二書,確立了「六經」分證(太陽、陽明、少陽、太陰、厥陰、少陰)論治原則,中醫診斷病情的陰陽、表裏、虛實、寒熱「八綱」和辯證施治的原則,總結了漢以前的醫療經驗。

《黃帝內經》、《難經》、《神農本草經》和《傷寒雜病論》等四部書被稱為中醫的四大經典著作,是中國秦漢以前的醫藥經驗總結。相傳華佗(145年-208年)還發明麻沸散,是最早記錄的醫用麻醉藥,可用於開刀清洗內臟,現已經失傳。

隋太醫博士巢元方(605-615)著《諸病源候論》,為中醫學第一部病理學專著,全書專論病源、證候、但不載方藥。對內、外、婦、兒、五官各科疾病的病源和證候、診斷,都有詳細敘述。唐·孫思邈的《備急千金要方》、《千金翼方》以及王燾的《外臺秘要》等,集唐以前醫學之大成,從理論到臨床均有新的發展。

金元四大家是指中國古代金元時期的四大醫學流派。即劉完素的火熱說、張從正的攻邪說、李東垣的脾胃說、朱震亨的養陰說。劉主寒涼,張主攻下(汗、吐、下三法),李主補土(補脾),朱主養陰,大大豐富了中醫理論。朱丹溪提出「陽常有餘,陰常不足」之論點,其論點後由張介賓所發揮。

元代時西亞、中亞醫生來華方便,加上政府重視,伊斯蘭醫學在中國影響大增,被稱為「回醫」。

明清時期李時珍(1518?—1593)發現古代醫藥典籍中多有謬誤之處,畢生之力有系統地總結了明代以前的所有藥物特性,將所收集的一八九二種藥物劃歸十六部,六十類分述。其間歷時30年,著有《本草綱目》一書,全書近二百萬字,共五十二卷。書中附方達一萬餘首,插圖一千多幅。另有《奇經八脈考》、《瀕湖脈學》行世。

張介賓(1563?—1640)著有《景岳全書》,其醫學主張「陽非有餘」、「真陰不足」以及「人體虛多實少」等論點。

王清任(1768-1831)曾親見瘟疫災區兒童屍體三十多例,又數次前往刑場,觀察死刑犯的屍體內臟位置,將其所見繪製成《親見改正臟腑圖》。著成《醫林改錯》二卷,其中「活血化瘀」的方劑有二十二例,如:血府逐瘀湯、膈下逐瘀湯(治療肝硬化)、少腹逐瘀湯、補陽還五湯,均成為調理氣血的名方,至今仍為臨床廣泛應用。儼然是化瘀派的一代宗師。

1913年,毛澤東在《講堂錄》筆記中寫道:「醫道中西,各有所長。中言氣脈,西言實驗。然言氣脈者,理太微妙,常人難識,故常失之虛。言實驗者,求專質而氣則離矣,故常失其本,則二者又各有所偏矣。」

1954年,毛澤東批示:「中藥應當很好地保護與發展。我國的中藥有幾千年歷史,是祖國極寶貴的財產,如果任其衰落下去,將是我們的罪過;中醫書籍應進行整理……如不整理,就會絕版。」又指示:「即時成立中醫研究院。」,1955年12月成立了中國中醫研究院,第一任院長魯之俊。

隨着50年代海內外對針灸經絡機理研究的熱情拓展,氣的本質,經絡實質等都有新的進展,中西醫結合,新藥,新劑型,針灸麻醉,人機診治系統等創造發明。赤腳醫生上山下鄉,中醫藥海內外的推廣擴展,均有長足進步,學術交流,醫學投資日益增多。

《黃帝內經》

《黃帝內經》為現存最早的傳統中華醫學著作,對於後世中醫學的理論與實務有深遠影響。此書相傳是黃帝與岐伯、雷公、伯高、俞跗、少師、鬼臾區、少俞等多位大臣討論醫學的記述,在四庫全書中列入子部醫家類。

《黃帝內經》(簡稱《內經》)約成書於戰國至秦漢時期,在東漢至隋唐時期仍繼續修訂和補充。《內經》包括〈素問〉和〈靈樞〉兩部分,共18卷162篇。

〈素問〉是由皇帝詢問岐伯,是以問答形式記述各種傳統華夏醫學的理論。是應用陰陽五行的學說,內外統一的相關要指。闡述包括人體生理解剖知識、病理學、病因觀察、診斷學、醫療方法、預防疾病要點及養生方式指引。

〈靈樞〉機靈的樞機,集中於實踐技術的指導,尤其是針灸。是講解經絡和針灸為主,說明各種技術性手法及原則,配合生理和疾病的狀況,加以調理醫治。

《漢書·藝文志·方技略》載有醫經、經方、神仙和房中四種中醫典籍。其中醫經有:

- 《黃帝內經》十八卷,《外經》三十七卷;

- 《扁鵲內經》九卷,《外經》十二卷;

- 《白氏內經》三十八卷,《外經》三十六卷,《旁篇》二十五卷。

它為中醫學理論體系的建立打好了結構框架,奠定了中醫學發展的基礎,所以中醫亦稱為「岐黃之術」。《黃帝內經》提到:「聖人不治已病,治未病;不治已亂,治未亂。」這已經是預防醫學的理想。

《傷寒雜病論》

張仲景寫 《傷寒雜病論》與《金匱要略》二書,分論外感寒熱與內科雜病。

《傷寒雜病論》是中醫史上第一部理、法、方、藥具備的經典,喻嘉言稱此書:「為眾方之宗、群方之祖」。該書面世不久即散失,經後人多次收集整理,成《傷寒論》、元朝明朝以後被奉為「醫聖」,甚至有廟供奉香火[來源請求]。仲景與譙郡華佗、侯官董奉齊名,並稱「建安三醫」。

據張仲景在《傷寒雜病論》中所寫的自序,東漢末年動亂頻繁,疫病流行,人民病死者很多,張仲景自幼目睹的家族中過半人口過早地死於疾病。「建安紀年以來,猶未十稔,其死亡者,三分有二,傷寒十居其七。」這引發了他發憤學習醫學的決心。

《本草綱目》

《本草綱目》是一部集中國16世紀以前本草學大成的著作,明代萬曆六年(1578年)定稿,萬曆二十三年(1596年)在南京正式刊行,作者為中國歷史上最著名的醫學家、藥學家和博物學家之一李時珍。在《四庫全書》中為子部醫家類。是全世界最早而有系統加上實地考察的葯典。

中醫診療特色

1.“四診”斷症–中醫在診斷方式上十分重視“望聞問切”的“四診”,通過“四診”了解內在臟腑的病理變化。

2.醫治方法多副作用少–方法有內服藥、外敷藥、針灸、推拿、按摩、刮痧、拔罐等。副作用少。

3.調 治於未然–中醫特色療法是“冬病夏天治”,是治未病,要防範於未然。

中醫脈診

切診是中醫脈診和按診的合稱

脈診就是“把脈”。明代李時珍對脈診有很深的研,專著《瀕湖脈學 》。脈的位置稱為“寸、關、尺”三部。關部在兩手手腕前面的橈動脈處,與橈骨突起的高骨處同一水平。寸部在關部前面,尺部是關部後面。在脈診時按脈時要用輕、中、重的手法,稱之為浮、中、沉三種按法。

血氣與經絡

血是物質,可以容易測脂成份 。

炁=氣能量

氣是構成萬物之基本元素,是動力,是新陳代謝的能量作用。

真氣=元氣是構成人體生命的基本物質。

經絡

經絡是一種存在於組織間質當中的、具有低流阻性質的、能夠運行組織液、化學物質和物理量的多孔介質通道。或簡稱經絡為一種低流阻通道。 組織液通道除了有連接毛細血管到淋巴管的功能,也有連接組織和組織的功能,許多短小的組織液通道互相溝通形成長程的大通道,即中醫裡的經脈。經脈是較長較寬的低流阻通道,絡脈和孫絡等是較短窄和更短窄的低流阻通道。

經絡大者為經脈經,脈的分支為絡脈。

由於人體各組織和器官具有縱向分佈的特點,因此其伴隨的經絡網絡結構,也形成了縱向的主幹(即十二經脈)以及橫向的分支(如十五絡脈、孫絡、浮絡)。完整意義上的經絡系統,是以十二經脈為主幹,以十二經筋、十二皮部、十五絡脈等為支幹,以及相關聯的組織和器官組成的高級調控系統,它蘊藏著人體生命活動的特殊生物秘密。這種類似光纖維的膠原組織,便是經絡的物理基礎。

穴位

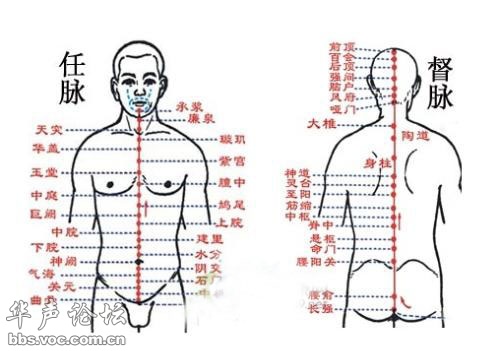

是中國傳統醫學在人體分佈體表的臟腑經絡循環路線中,對氣血匯聚、轉輸與出入之所的特定處所給定的名稱,既是疾病的反應點,又是針灸推拿等醫學臨床的刺激點。穴有孔隙的意思,指經氣所居留之處在筋骨肌肉的空隙間。人體五臟六腑的「正經」經絡系統共計十二條,加上身體正面中央的「任脈」、背面中央的「督脈」各有一條特殊經絡系統。加計後共為十四經絡或稱為廣義經絡,在其上所排列著的人體穴道,稱為「正穴」,全部共有三百六十五處。但仍還有很多隱敝、偏僻的穴道,如果連這些都算在內,人體總穴位數目超過該數目。

任督二脈

以人體正下方雙腿間的會陰穴為起點,從身體正面沿着正中央往上到唇下承漿穴,這條經脈就是任脉;督脉则是由會陰穴(也有人说是長强穴)向後沿着脊椎往上走,到達頭頂再往前穿過兩眼之間到達口腔上顎的齦交穴。任脈主血,督脈主氣,為人體經絡主脈。任督二脈若通,则八脈通;八脈通,则百脈通,進而能夠改善體質,强筋健骨,促進循環。任督二脈在中醫診脈 與道家導引養生上相當重要,同時也因武俠小說裏宣染與誇張的描述,如可藉由武功高强之人打通自身的任督二脈等,任督二脈一旦被貫通武功即突飛猛進,故也成為一般人最為熟悉的氣脈名稱。

氣血在經絡暢通運行適中而恰當,各個臟腑才能運行暢順,不受阻礙,身體自然健康。調度的通道就是經絡。痛則不通,通則不痛。打通經絡自會百病痊癒。

湧泉穴是腎經的一個重要穴位,號稱“長壽穴”,《靈樞·本樞篇》中說:“腎出於湧泉,湧泉者足心也,為井木。”屬於心腎兩經的相接點,經常按摩此穴,有增精益髓、補腎壯陽、強筋壯骨之功和安眠的效果。

針灸

祖先發現經絡的內在管道,如用針灸活化經絡,令氣血在經絡暢通運行,可以治療疾病。隨著科學進步,量子物理學及低頻微能量的應用,以及遠紅外線的檢驗和測試,對於經絡穴位 存在漸漸得到證實。

艾灸是燃點由艾葉等藥物製成的艾炷或艾卷,熏熱人體的體穴表面,以達致治療目的的方法。

氣功 QIGONG

氣由意志主導, 意(精神集中)到便氣到,心息合一。

意志發出可用聲音如咒語。

咒語是特殊的語言組合,冥想及咒語可以激發思維、開發潛能、加強氣功能量。

活動例如跳舞或站樁可以加強身體熱能。

愉快的心情也可以增強氣能量

氣功是利用意志情緒配合運動 呼吸等不同方法,活動體內能量或者從宇宙中提取 (空間能量),使身體內氣能量充沛,調節血氣,打通經絡,並將能量由量變而成為質變,將疾病化解消除。 這是屬於能量治療,即西方的自然療法。

氣功(炁功)是透過以呼吸的調整,身體活動的調整和意識的調節整(調息,調形,調心)為鍛鍊方法,務求達到强身健體、健康身心、抗病延年、開發潛能等目的。

氣功的種類繁多,主要可分為動功和靜功。動功是指以身體的活動為主的氣功,如導引派係以動功為主,特點是強調與意識結合的肢體操作。而靜功是指身體不動,只靠意識、呼吸的自我控制來進行的氣功。大多氣功方法是動靜相間的。宗教中,道教的道士常會練習導引、内丹 術氣功,佛教裡的禪定、靜坐也包含氣功。

氣功常配合武術或靜坐一起練習。 氣能打通全身各條經絡上的氣滯點及臟腑中的血瘀點。

修練法門

用意念, 呼吸及動作, 接通人與自然的能量及資訊渠道, 淨化心靈,釋放壓抑, 舒緩心靈的扭曲, 可以建立心靈與軀體的對話,與疾病的對話, 通過練功可以不斷提升煉者的意念力,產生真氣(生命的能量)在體內運行, 疏通各種氣滯及血淤, 排除體內毒素, 調控病灶,消除疾病。

陰陽

在中醫學領域,陰陽是一相對的概念,對一切事物相對性而分為陰陽。靈樞機 陰陽系日月 說陰陽者一分為二也。人體有五臟六腑,五臟是儲藏精液的便屬陰。六腑是消化飲食和排泄大小便便屬於陽。人體有血氣,氣是無形屬陽,血有型的屬陰,又所有臟腑有功能和實體,功能屬陽,實體屬陰。

陰虛

陰指人體的津液或體 液。陰虛是指它的虛耗。具體表現是鼻乾、皮膚乾燥、喉嚨乾燥、大便秘結等。

陽虛

陽代表人體的功能以及臟腑活動的動力。陽虛就是臟腑活動的動力不足 。人常畏冷,時易患感冒,手足較冷。凡 屬陽虛,其共性是一個“寒”字。

情緒病

黃帝內經提到: 喜為心志、怒為肝志、思為脾志、悲為肺志、恐為腎志 。喜悅的心情是從心表現出來的標記。負面情緒會對身體造成傷害。古代醫學家便有兩句至理名言: “草木無情,不能醫有情之病”,“生病還需心藥醫”。

養生的預防醫學 –上工治未病

明代《修齡要旨》提出: 面宜多擦、髮宜多疏、目宜常運、齒宜常叩、津宜常咽、心宜常靜、背宜常暖、腹宜常摩、胸宜常護。

中醫養生理論四大重點

- 天人合一順應自然–人的起居飲食與活動要因應季節氣候而改變,注意人與自然的整體性,順應自然。

- 重視均衡飲食–飲食要有規律、有節制。盡量食得清淡,強調均衡,要兼顧五種顏色五種味道的食物。中醫養生中很著重食療,認為食補品比用藥物來補更好。中醫進補原則是必需要了解身體屬性,選擇合適的補品。人體體質虛弱的屬性從大體來說有氣虛、血虛、陰虛和陽虛四種。人參補氣,當歸、何首烏補血,鹿茸壯陽,百合滋陰。要針對性地選擇補品,最好找有經驗的中醫師諮詢再進補。

- 運動養生–持久的運動是中醫養生的重要元素。名醫華佗曾創立五禽戲健身運動。

- 情志養生–《黃帝內經》記載: “恬淡虛無,真氣從之,精神內守,病安從來” 。亦說:“ 靜則神藏,燥則消亡” 。意思是要我們保持心境安寧恬靜來養生。